原標題:你所不知道的“長征五號”故事 我為國家造火箭

整裝待發(fā)的長征五號運載火箭。孫 浩攝

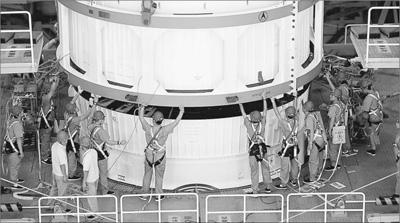

發(fā)射場進行火箭芯級垂直吊裝。何 超攝

長期攻關(guān)、跨越發(fā)展,大火箭承載航天強國夢

11月3日夜晚,位于海南的中國文昌航天發(fā)射場,當長征五號運載火箭將載荷成功送入太空預(yù)定軌道的消息傳來,現(xiàn)場歡呼慶祝的人群里,幾位白發(fā)蒼蒼的老人欣慰地笑了。

這其中,有我國著名的運載火箭技術(shù)專家龍樂豪院士,他是國內(nèi)最早提出大火箭構(gòu)想的科學(xué)家之一;也有中國工程院院士、國家航天局原局長欒恩杰,他為大火箭的研制殫精竭慮。從1986年提出論證,到2006年正式立項,再到2016年一飛沖天,“長五”的誕生,用了整整30年。當年推動航天事業(yè)發(fā)展的中流砥柱們,如今也大多到了耄耋之年。

上世紀80年代中期,通過對比國外新一代火箭,結(jié)合自身需求,專家們認為當時的長征系列火箭存在運載能力低、芯級直徑小、使用的推進劑毒性大且價格昂貴等問題,希望通過新型火箭來解決。1986年,在國家“863計劃”支持下,我國開始論證研制新一代運載火箭。

這之后,又經(jīng)過20年的努力,在國防科工局、國家航天局的主導(dǎo)下,長征五號得以正式立項。其間的每一個關(guān)鍵節(jié)點,欒恩杰院士都記憶猶新。

1995年,我國開展新一代運載火箭方案論證以及液氧煤油與氫氧兩種大推力火箭發(fā)動機關(guān)鍵技術(shù)研究;2000年,120噸級液氧煤油發(fā)動機立項研制;2001年,50噸級液氫液氧發(fā)動機立項研制;2006年,國務(wù)院正式批準新一代運載火箭基本型長征五號立項研制,從此開始又一個長達10年的攻堅。

“火箭的運載能力有多大,航天的舞臺就有多大。”欒恩杰院士告訴記者,運載火箭技術(shù)水平不僅代表一個國家自主進入空間的能力,也體現(xiàn)著其最終利用空間和發(fā)展空間技術(shù)的能力和水平,是一個國家航天能力的基礎(chǔ)。近年來其他航天強國都在研制大型火箭甚至重型火箭,把發(fā)展先進的航天運載技術(shù)確立為重要的國家戰(zhàn)略,對我國來講,未來進一步開展深空探測必須發(fā)展大推力運載火箭,這是空間技術(shù)發(fā)展的必然要求。

長征五號凝聚了無數(shù)航天人的心血。作為中國運載火箭升級換代的里程碑工程,長征五號的工程技術(shù)跨度、攻關(guān)難度以及任務(wù)實施規(guī)模在我國運載火箭研究史上堪稱最大。從2006年國家正式立項開始,就有上萬航天人參與長征五號的研制,進行了上千次各類試驗。

航天人對“長五”寄予厚望。“它既是跨越式的,又是奠基性的。”國防科工局總工程師田玉龍解釋,長征五號是新一代長征系列運載火箭的奠基型號,也是基本型,它帶動了我國新一代運載火箭的更新?lián)Q代,牽引出新一代運載火箭的若干構(gòu)型。“這也是為何‘長五’的首飛在‘長六’‘長七’之后,但它的序號依然排在前面。”田玉龍說。長征五號的成功,使我國運載火箭的規(guī)模實現(xiàn)從中型到大型的跨越,運載能力達到或超過國外主流大型火箭。

闖過一道道坎,錘煉出強大的“中國芯”

攻克12大類247個核心技術(shù)難題,全箭新產(chǎn)品比例達到90%以上,使用的零部件設(shè)計量是以往的3.5倍以上……長征五號的技術(shù)創(chuàng)新有多耀眼,研發(fā)難度就有多大。這其中,發(fā)動機的研制極為關(guān)鍵。發(fā)動機是火箭的心臟,對火箭的飛行起著決定性的作用,也是橫在研制團隊面前的一大難關(guān)。

“世界航天大國都投入巨資研發(fā)液氫液氧發(fā)動機,這是衡量一個國家能否成為航天大國的重要標志。”航天科技集團公司六院長征五號火箭副總設(shè)計師王維彬說。

長征五號采用的120噸液氧煤油發(fā)動機,曾被外國專家認為即使我國能設(shè)計出來,也不可能制造出來,甚至連液體煤油都需要進口。因為火箭煤油不同于一般的煤油,具有密度大、熱值高等特點。最終,這些難題被科研人員一一化解,幾十種新材料、100多種新工藝被一一攻克,我們成功研制出的國產(chǎn)火箭煤油,不僅無毒環(huán)保,還具有性能高、使用維護方便、價格低廉等特點。

王維彬帶領(lǐng)的團隊,從2000年起就一直致力于大推力氫氧發(fā)動機的研發(fā),先后試車114次,經(jīng)歷了各種大大小小的失敗。讓他印象最深的是在2012年底的一次試車,測試架上的發(fā)動機突然劇烈爆炸,瞬間變成一團巨大的火球,幾秒鐘就把一臺發(fā)動機燒毀。此時已是發(fā)動機研制后期階段,目睹這樣的情形,團隊很受打擊,許多人心情沉重。即使如此,研制人員也沒有低頭,而是更艱苦地攻關(guān),終于摸清了發(fā)動機試驗失敗的原因,制服了這只“攔路虎”。

凡是與發(fā)動機這個大“心臟”有關(guān)的,都有一個個坎兒要邁,“8Hz”難題就是其中一個。長征二號F遙5火箭產(chǎn)生的8Hz振動(又名POGO振動),曾給航天員楊利偉帶來極大的痛苦。航天科技集團中國運載火箭技術(shù)研究院長征五號火箭動力系統(tǒng)總體主管設(shè)計師于子文說:“這種共振就像人的心臟不停地抖動一樣,嚴重威脅生命。同樣,在火箭上,共振會造成箭體結(jié)構(gòu)損壞,后果不堪設(shè)想。”

長征五號更大,在飛行過程中,可能產(chǎn)生更強烈的振動。要保證火箭可靠飛行,就必須抑制這一振動。于子文潛心研究,用了4年半的時間,最終攻克了難關(guān),有效抑制了共振給大火箭帶來的損害。

長征五號有20層樓高,箭體直徑達到5米,打破了我國40余年來3.35米箭體直徑結(jié)構(gòu)的限制。“從3.35米到5米的跨度,不是簡單的放大,而是質(zhì)的飛躍。從設(shè)計能力、仿真手段、加工制造一直到地面各種實驗,都是一個飛躍,有許多技術(shù)難題要克服。”航天科技集團一院長征五號火箭總設(shè)計師李東介紹,要加工制造5米的箭體結(jié)構(gòu),需要基礎(chǔ)機械加工、貯箱焊接、鉚接等所有工裝的能力提升;以前的機床、試驗的工位、廠房都已無法滿足長征五號的大結(jié)構(gòu)需求。

比如貯箱、箱間段的“合體”工作。我國現(xiàn)役運載火箭芯級的最大直徑是3.35米,貯箱長10米左右,它們的貯箱、箱間段“合體”時,需要有人用肉眼辨別貯箱和箱間段的對接處是否吻合,再由多名總裝工人手動調(diào)整貯箱和箱間段的位置和姿態(tài)。但大火箭的貯箱直徑5米、長20米、重5噸,“眼看、嘴喊、手工推”的老辦法“不管用”了。航天科技集團中國運載火箭技術(shù)研究院數(shù)字化總裝對接技術(shù)負責人李新友告訴記者,在科研人員的努力下,經(jīng)過幾年攻關(guān),今年春天,長征五號芯一級貯箱、箱間段實現(xiàn)了數(shù)字化總裝對接,我國成為世界上為數(shù)不多掌握這一技術(shù)的國家。

為了減輕火箭重量、裝載更多燃料,火箭殼體“蒙皮”的厚度在1.2毫米至2毫米之間,整流罩的“蒙皮”厚度只有0.3毫米。除了保證火箭外殼輕薄,更要保證它堅不可摧。航天科技集團中國運載火箭技術(shù)研究院火箭箭體結(jié)構(gòu)設(shè)計師邵英翠介紹:“火箭‘蒙皮’很薄、很軟,但根據(jù)受力分析進行科學(xué)計算、結(jié)構(gòu)優(yōu)化后,用鉚釘把‘蒙皮’和框架固定,每一殼段有上千個鉚釘,這樣就保證了整體結(jié)構(gòu)的強度和剛度。”在發(fā)射過程中,無論受到哪個方向的外力,都不會影響火箭的飛行。

更愛講的,是“長五”一飛沖天的精彩

長征五號首飛成功這一天,微信朋友圈里一段短短的文字令人感懷:“十年前我們定下一個目標,為國家研制新一代大型運載火箭,十年中我們不斷奔跑,人生中最美好的不過三到四個十年。如果讓你重新選擇,你會不會依然堅持為國鑄箭?”

長征五號的總設(shè)計師李東,在這天的慶功宴后,寫下了一首詩《巨箭行》,感謝一起奮斗十余年的每一位伙伴,他們有一個共同的名字——“長五人”。這支火箭研發(fā)隊伍,跨越了各個年齡階段,同時也十分年輕,35歲以下的研制骨干占近80%。在老一輩科學(xué)家的悉心指導(dǎo)下,這些年輕人迅速成長,身上流淌著“特別能吃苦、特別能戰(zhàn)斗、特別能攻關(guān)、特別能奉獻”的航天血液,為我國新一代運載火箭的快速健康發(fā)展不斷輸送新的力量。

“爸爸,你什么時候能回來啊?今天是周末,你都不能陪我玩嗎?”放下4歲兒子的電話,長五全箭模態(tài)試驗的課題負責人王鵬輝滿懷內(nèi)疚,卻又馬上投入到工作中去。從2013年初,這支隊伍就駐扎在天津廠區(qū),進行試驗前期的準備工作。近兩年來,他們在北京待的時間不超過兩個月,500多天的全箭模態(tài)試驗也創(chuàng)了紀錄。為了讓試驗進行得更快些、更順利些,負責測量的小伙子們爭分奪秒。夏天,悶熱的廠房沒有空調(diào),進去就是一身汗;冬天,暖氣壞了,他們不怕自己凍著,就怕產(chǎn)品凍壞,恨不得用自己的身體給產(chǎn)品暖熱。

海南島風景如畫,發(fā)射場區(qū)的工作人員卻鮮少有時間欣賞海景。“為有航天多壯志,定教長五上九天!”他們中有的父母臥病在床無法照料,有的家人分居難以團聚,有的妻子分娩不能陪伴,有的身體抱恙不下火線……這些,他們卻不愿過多談及。他們更愛講的,是“長五”研發(fā)的故事,是“長五”一飛沖天的精彩。“文昌發(fā)射場能從我們手中拔地而起、兩型火箭能從我們手中問鼎九天,苦點累點,付出再多也值了!”

《 人民日報 》( 2016年11月21日 18 版)